亲子共读、纸笔交流、家庭词汇墙、专门化游戏、引导复述等方式配资股服务,都可以在家庭教育中对幼儿进行语言启蒙。近日,一场以“家庭・语言・未来——探索家庭教育新视野”为主题的论坛活动在广州举行,旨在深入探索新时代家庭语言教育的创新模式,推动中华优秀传统文化在家庭教育中的传承与发展。会议吸引了五十组家庭共同研讨。

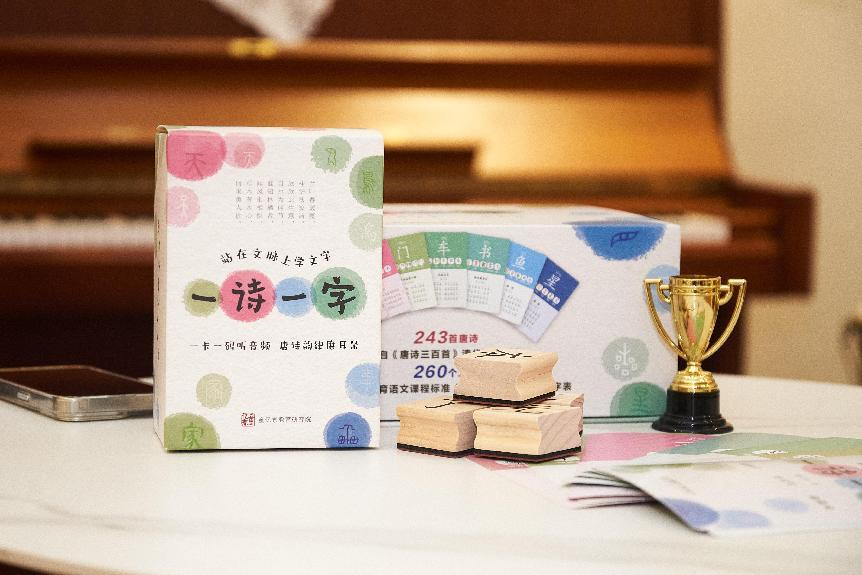

良好的家庭语言环境,等同于良好的家庭教育环境。家庭语言教育作为教育的重要一环,逐渐受到社会广泛关注,包含了时间、地点、形式、方式等因素。此前,北京师范大学文学院教授、中国家庭语言教育倡导者吴欣歆在首都图书馆《一诗一字》学习盒子发布会上发出家庭语言教育倡议,此次广州活动为教育行动计划的第一站,后续还将在武汉、长沙、徐州等地持续开展,旨在帮助广大家庭搭建良好的家庭语言教育环境,为孩子的成长奠定坚实基础。

吴欣歆教授在活动中发表了题为《用良好的家庭语言环境培养“学习型儿童”》的主旨演讲。她详细阐述了影响家庭语言环境的主要因素,首先是家庭互动的频率和质量,强调要保证与孩子交流互动的频次且注重质量,使双方能够有效交互信息和语言形式。其次为家庭读写活动的水平,在开展家庭阅读、写作等活动时,要注重共建共生,助力孩子的成长发展。最后是家庭语言材料的占有数量,词汇丰富的家庭有助于孩子认知与语言表达能力的提升。

家庭语言环境的重要性不言而喻,它不仅体现家庭关系,还影响着家庭关系,更能影响孩子的语文发展、思维发展、文化观念树立以及审美能力发展。在吴教授看来,家庭语言教育可以承载教养的全部内容,语言能力包括掌握、运用和建构语言的能力,决定着孩子的学习力。同时,语言能力还体现在语商方面,涵盖思辨力、表达力和应变力,影响着孩子的思维力和交际能力发展。

谈及如何培养孩子的语言能力,吴教授分享了一些家庭语文教育的实践活动。如正式对话,给予孩子足够的尊重,了解其语言和心理发展状况;纸笔交流,让孩子感受汉字之美,体会到语言结构的精妙;建设家庭词汇墙,通过分类、检索等活动,促进孩子思维和做事路径的发展;玩专门化的游戏,提供词汇贴纸帮助孩子描述事物;引导孩子复述经历,培养健康积极的心理体验;积累写作素材,采用卡片写做法、照片写做法等方式。

在互动环节,家长们积极参与,就家庭语言教育相关问题展开交流。

在共读过程中,家长可以引导孩子观察绘本画面,描述场景细节,鼓励孩子提问、预测故事发展,激发阅读兴趣与想象力。同时,通过角色扮演、故事续编等活动,将静态阅读转化为动态交流,增强孩子语言表达与逻辑思维能力,培养阅读习惯与语言素养。

亲子间用纸笔交流,内容涉及学习困惑、生活趣事、内心感受等,使孩子更专注地组织语言、准确表达想法,提升文字表达能力。而且纸笔交流留存的书信、日记等成为珍贵的成长纪念,承载亲子情感,见证孩子成长进步,强化家庭情感联结。

每个家庭都可以布置一面家庭词汇墙。家长引导孩子观察生活、收集词汇,培养观察力与学习主动性。孩子将词汇贴到墙上并分类整理,思考词义、用法及关联,加深理解与记忆。家庭成员共同参与,分工协作,增强家庭凝聚力,为孩子创造浓厚学习氛围。

在幼小衔接阶段,家校双方需要更注重孩子的表达交流方式,助力其阅读能力的发展,将学语言的能力发展为学习的能力。

面对孩子青春期生理和心理的剧烈变化,家校双方应该注重群体性语言建设,引导孩子注意语言运用的规范化,提高自己的语言修养,不说不积极、不健康、不符合公序良俗的词语。

来源:广东教育杂志社配资股服务

粤有钱提示:文章来自网络,不代表本站观点。